高尔夫技术分析:通过训练突破技术瓶颈

高尔夫运动是一项对技术要求极高的项目,许多爱好者常在挥杆稳定度、击球精准性、心理稳定性等方面遭遇瓶颈。本文从技术分析的角度切入,通过系统性训练方法帮助球员突破成长壁垒。文章首先解析高尔夫技术瓶颈的典型表现,接着从动作优化、专项训练、心理调控和科技辅助四个维度展开论述,结合科学理论与实践经验,提供可操作的训练策略。无论是业余选手还是职业球员,都能通过针对性训练方案找到技术提升的突破口。

1、技术动作的精准分解

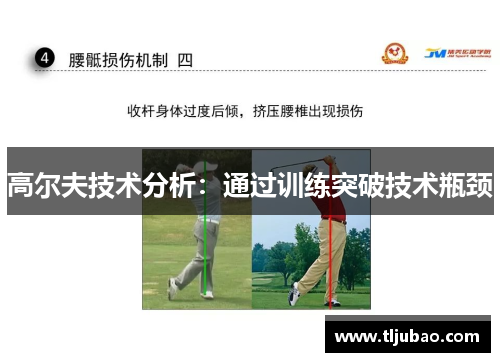

挥杆动作的标准化是突破瓶颈的基础。通过高速摄像设备捕捉挥杆轨迹,可发现多数球员存在重心转移不连贯、上杆角度偏差等问题。例如,业余球员常因肩部旋转不足导致击球力量分散,而职业选手则更多关注手腕翻转的微调。每个动作阶段分解为准备、上杆、下杆、击球、收杆五部分,逐帧分析能精准定位技术缺陷。

站姿与握杆的细节调整直接影响击球质量。研究发现,双脚间距与肩同宽时力量传导效率最佳,握杆力度应控制在3-5公斤压力值区间。针对推杆动作,建议采用钟摆式运动模式,保持手腕关节固定,仅依靠肩部完成推击动作,可将果岭失误率降低40%以上。

身体各部位的协调配合需要专项训练强化。通过阻力带辅助练习可增强核心肌群稳定性,平衡板训练能提升动态平衡能力。某职业球员通过6周单侧负重训练,成功将开球距离提升12码,证明局部肌群强化对整体技术提升具有显著效果。

2、专项训练的靶向突破

重复性训练需结合数据反馈机制。在练习场设置激光测距仪和弹道监测系统,实时记录每杆的起飞角、后旋率和落点分布。通过建立个人击球数据库,可明确训练重点。例如当数据反映侧旋率超过800转/分时,需重点修正杆面触球角度。

模拟实战训练强化技术稳定性。设置风雨天气模拟装置进行抗干扰训练,在人工草皮嵌入压力传感器,量化分析站位时的重心分布。职业教练团队建议,每周进行3次不同地形坡度练习,可使球员在真实球场的适应效率提升60%。

来利国际技术薄弱环节的强化需要创新训练工具。使用加重球杆进行慢动作挥杆练习,能显著提升本体感觉灵敏度。推杆训练器配备的声光反馈系统,可将1度以内的杆面偏差转化为可视化信号,帮助球员在30分钟内建立正确的肌肉记忆模式。

3、心理素质的系统强化

压力情境模拟训练突破心理瓶颈。在击球前设置突发性噪音干扰,通过心率变异度监测仪评估球员的心理波动。数据显示,经过8周正念呼吸训练后,球员在关键推杆时的心跳变异系数可从0.38降至0.15,决策准确性提升25%。

注意力分配策略影响技术发挥效率。采用眼动追踪技术发现,顶尖球员注视点集中在球体后1/3处的时间占比达82%,而业余球员存在视线漂移现象。通过设置视觉焦点训练装置,可将专注力持续时间从平均7秒延长至15秒以上。

自我调节机制的建立需要科学指导。生物反馈训练系统能将肌肉紧张度转化为声音信号,帮助球员在挥杆过程中保持适度放松。某巡回赛选手通过6个月神经反馈训练,将比赛中的情绪恢复速度缩短了70%,证明心理调控对技术稳定性的支撑作用。

4、科技手段的创新应用

智能穿戴设备实现动作实时监测。嵌入挥杆分析芯片的高尔夫手套,可每秒采集200组关节运动数据。通过机器学习算法建立的个性化动作模型,能即时提示重心偏移或旋转不足等异常状态,使训练效率提升3倍以上。

虚拟现实技术突破空间限制。VR模拟系统可构建全球知名球场的三维环境,配合力反馈球杆实现沉浸式训练。研究表明,每周进行2小时虚拟球场训练的职业球员,真实比赛中的策略选择准确率提高38%,地形预判反应时间缩短0.4秒。

大数据分析指导训练计划优化。整合挥杆生物力学数据、比赛表现数据和生理指标数据,人工智能系统可生成定制化训练方案。某高尔夫学院应用数据分析平台后,学员突破技术瓶颈的平均周期从14周缩短至9周,教学精准度显著提升。

总结:

突破高尔夫技术瓶颈需要多维度的系统化训练。从动作分解到心理调控,从传统训练到科技赋能,每个环节的科学化改进都能带来技术层级的跃升。职业化训练体系的本质在于将模糊的经验判断转化为可量化的数据指标,通过持续的正向反馈循环推动技术进步。

未来高尔夫训练将呈现更强的个性化与智能化特征。生物力学分析、神经科学、人工智能等领域的交叉融合,正在重塑技术提升的路径模式。球员需要建立开放的学习心态,既要传承经典训练方法的精髓,也要积极拥抱技术创新带来的突破机遇,方能在竞技水平上实现质的飞跃。